日澤 2020年4月の緊急事態宣言以降、うちでもなんとか安心して舞台を観ていただけるための対策を考え、 7月、コロナ禍後初の劇団公演(第32回)となった『無畏(むい)』では映像配信を行いました。そして通常の上演の配信に加えて「アクターカメラ」も導入しました。キャストの1人である西尾くんの側頭部にボディカメラを固定して、上演しながら撮影してもらったんです。そして客席から5台のカメラで撮影した「スタンダード版」と、このアクターカメラの映像を盛り込んだ「アクターカメラ版」の2パターンの映像を配信しました。

配信は、スタンダード版はもちろん、アクターカメラ版も登場人物の目線で作品を楽しむカスタム映像として好評をいただき、視聴数的にもありがたかったです。

次の『帰還不能点』でも、同様の形の配信をお届けしていく予定ですが、前回を振り返ると反省点も多かった。西尾くんには撮影のために、何回も同じシーンをやってもらってしまいましたしね。

西尾 最後のほうは、カメラもぐらぐらになっちゃって。アクターカメラ版の映像を確認して感じたのは、もっと登場人物の1人の視線として見られるのかと思いきや、意外に画角が広くて、客観的なんだなということでした。それと、これは僕だけでなく、一緒に演じている相手もやりづらかっただろうなと。

日澤 でも新鮮な映像ではあったよね。アクターカメラ版の前にスタンダード版を見ておいていただけると、「あ、このシーンはこういう全体像なのか、その中で俳優さんがこっちを向いてるんだな」ということがわかりやすいので、より面白いと思います。

岡本 作品の性質上、なかなか突飛なことができにくいんですが、コロナ禍の中、できうる限りのことをということで、たどり着いた一つがアクターカメラでした。結果、地方の人にもたくさん見ていただけて、非常に大きかったなあと思います。『帰還不能点』では、アクターカメラは誰につけるか決まっているんですか。

日澤 まだだけど、つけるなら全体的に出番が多くて、頭から最後まで出てる人になるでしょうね。けっこうゴツいカメラがここ(右側頭部)について、それを固定するためにヘッドギアでぐるぐる巻きにして、撮影しつつ演技もするという、俳優さんには肉体的にも精神的にもストレスを強いる作業。なので、やってもらうなら外部の人ではなく劇団員でしょうね。

岡本 みんなでつければいいんじゃないかな(笑)。

日澤 お客さんからも「1人だけじゃなく他の人の視線も見たい」という要望をいただいてはいるんだけど、たとえばキャストが10人としてその全員につけたら、側頭部にカメラをつけた人がそこらじゅうにいる画面になっちゃう。そういうカメラが常にみんなの頭についている近未来とか、整合性が取れる世界観の設定のときはいいと思うんだけどね。

岡本 なるほど。カメラがもっと目立たないものになるまでは難しそうですね。

日澤 かといって、交代で全員につけてもらって10回撮ればいいのかというと、それはそれで色々な人の視点が増えて、どこを見ればいいのかわからなくなりそうだったり。まだそのへんは僕も整理がついてない状況です。

でも、アクターカメラ自体はすごくポジディブには考えています。西尾くんはつけてみてどうでしたか。大変だったと思うけど、いい点もあったんじゃないですか。

西尾 稽古場で初めてカメラをつけたとき、何もないところを見たりという、通常の舞台で普通にしていた動きがしづらくなることに驚きました。でも本番になってからはだんだんと、自由自在とはいかないまでも「通常の上演なら見ない角度だけど、ここは見ちゃおう」「一緒に演じている相手のこの表情押さえとこう!」みたいな、俳優として演じながら撮影者としても立ち回る頭と視点が、自分の中にうっすらできた感じですね。もし今後、僕がつける機会があるなら、効率的な撮り方と、役としてのその場へのうまい存在の仕方との両立を試行錯誤していきたいです。

いずれにしてもアクターカメラの映像は、今後も演出に関わってきそうですね。

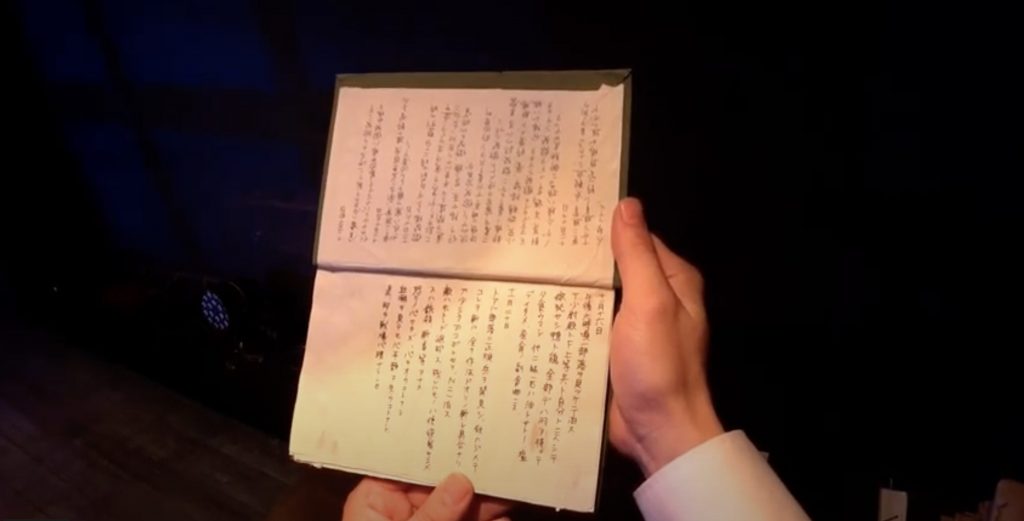

日澤 映される役者に、そこに映ることを想定して目線や表情を変えてもらったり、カメラをつけた役者が小道具の手紙や本を読みつつ、カメラに写し出される文章にキーになる言葉を含ませてみたりといった、アクターカメラありきの仕掛けはまだまだあるなと考えています。機材や編集、配信の経費も大変ではあるけれど、やらないよりはやったほうがいいので、今後もいろいろと新しいことに挑戦して、少しでも視聴数を伸ばしていけたらいいなと思っています。