――最初に、代表的な作品についてご紹介いただけますか。

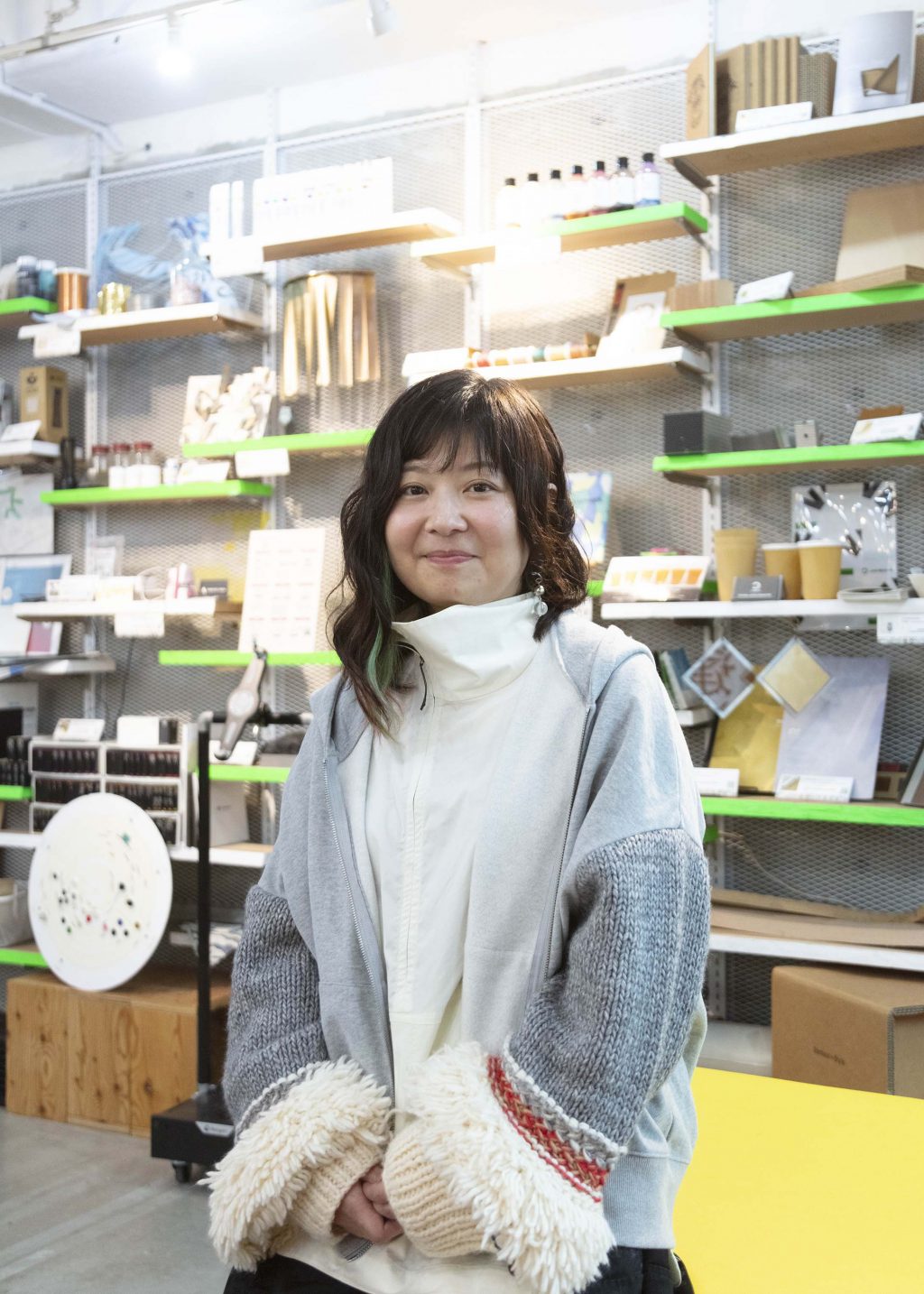

アーティストの仕事図鑑 #1 滝戸ドリタ

アーティスト・サバイバル・メソッド

No.020

「アーティスト」と一口に言っても、扱う素材やメディア、制作手法や発表の場は千差万別だ。今回からはじまるシリーズ「アーティストの仕事図鑑」では、多様なアーティストの活動形態、制作場所、現在に至るまでの経緯などを、インタビューを通して紹介する。第1回はテクノロジーやデザインの技術によって新たなコミュニケーション体験を創出する、滝戸ドリタさんに制作環境やアーティストになるまでの経緯を聞いた。

感覚に作用し、新たな体験を生み出す

2014年に発表した《Slime Synthesizer(スライムシンセサイザー)》は、スライムを触ると音がでて、形を変えたりすることで音程が変化する楽器です。楽器は硬いものが多いですが、《Slime Synthesizer》は柔らかく、これまでの楽器の体験とは違う感覚で遊ぶことができます。その後も一緒に活動を行う佐々木有美さんらとつくった作品です。

佐々木有美+ドリタ《Slime Synthesizer(スライムシンセサイザー)》。

――同作は「第18回文化庁メディア芸術祭」で新人賞を受賞され、ドリタさんのアーティスト活動の転機にもなった作品ですね。

次の《Bug’s Beat(バグズビート)》(2016年)は自身の意識が変わるきっかけになりました。展示台にいる虫の足音をリアルタイムで拡張し、指向性スピーカーや振動スピーカーによって、虫の音を体感できる作品です。たとえば虫が歩くと、鑑賞者が座る椅子がガタガタと揺れます。虫が嫌いという方が、長い時間をかけて体験してくれたことがあり衝撃を受けました。虫と接する体験を変えることで感覚が変わるのかもしれない、と。そこから、目の前の課題や問題に対し、従来とは違う角度からアプローチすることで解決策が生まれるのではないかと考え始めました。

佐々木有美+ドリタ《Bug’s Beat》。

オーストリアのメディアアートの祭典「PRIX ARS ELECTRONICA & STARTS Prize 2017」でDIGITAL MUSICS & SOUND ART部門 Honorary Mentions受賞。

――近年ではロボティクス(ロボット工学)と生命をテーマにした「SOFT ROBOTICS Collective 生命と機械の学校」を主宰されたり、《もし植物に筋肉があったら》(2020年)を発表されたりしていますが、いずれも人の感覚に働きかける共通点があります。

そうですね。《Slime Synthesizer》は聴覚と触覚に働きかけ、柔らかいものが音を出す。《Bug’s Beat》は、小さい虫から大きい音が生まれる。《もし植物に筋肉があったら》では、移動しない植物が動いたら何をしたいだろうと。それを想像すると、植物に対して違う気持ちが生まれるのではないか、と考えてつくりました。感覚に新しい側面を加えて、新たな体験を生み出すことに興味があります。

――制作場所は、FabCafe MTRL(ファブカフェマテリアル/渋谷)を利用されているのですよね。ここを選んだ理由やメリットを教えてください。

ワークスペースで使える工作機器やハンダゴテなどの設備はもちろんのこと、研究拠点にもなっていることが一番の魅力です。企業と一緒に研究を進めたり、テクノロジーや素材などさまざまなテーマでイベントを開催したりしているので、ここにいると最先端の研究に触れられ、自分も励まされます。家にこもっていては得られない出会いもあります。

アーティストは、この先の未来が見える人

――ドリタさんは、アーティストのほか、デザイナー、ウェブディレクター、ミュージシャンなどさまざまな肩書きを持って活動されていますが、これまでの経歴について教えてください。

武蔵野美術大学の短期大学部で油絵を学んでいたのですが、在学中に映像をやっていきたいと思うようになりました。その後、イメージフォーラム映像研究所という映像の夜間学校に通いながら映画館でバイトをし、卒業後はゲーム会社に最初はアルバイトから入りました。グラフィックデザイナーとして入ったのですが、新しく立ち上がったウェブ部門へ異動に。プログラミングなど初めてのことばかりでしたが、とても楽しかったです。そこでの経験からもっとデザインを学びたいと、武蔵野美術大学の情報デザイン科に編入し、卒業後は伊藤ガビンさんの会社・ボストークでいくつか仕事をさせてもらうことに。そこではアーティストの作品やデザインを手伝ったり、映像のアシスタントをしたり、展覧会の企画制作をしたりして。そんな感じで過ごしていたのですが、いつのまにか自分の作品をつくっていました。

――いろいろな経験からスキルを身につけてこられたのですね。現在は、ご自身の作品制作のほかにも仕事をされていますか。

いまはマガジンハウスで女性誌のウェブディレクターをしています。ボストークではフリーランスとして働いていたのですが、そこで知り合った元GINZA編集長の中島敏子さんに「デジタル部門ができるから来ない?」と誘っていただいて。担当している仕事も落ち着いていたので「行きます!」と即答しました。

――アーティストに「いつのまにか」なっていたというのはどういうことでしょうか。

「アーティストになりたい!」と強く思っていたわけではなく、ものをつくる立場にいたいと思ってさまざまな経験を積んでいたなかで、自分の作品もつくるようになりました。一緒に作品制作をした佐々木さんをはじめ、いろいろな人に出会い、いろいろなところで学ばせていただいたことは大きかったです。

――ドリタさんの考えるアーティストとは、肩書きではないのですね。

「アーティスト」そのものを目指すのは大変なことだと思います。「ものをつくる」ことに主軸をおけたら、もう少しいろいろな選択肢や可能性が生まれるのではないでしょうか。「ものをつくる」力とは、少し先またはとても遠くの未来が見えるスキルではないかと考えています。たとえば油絵の場合、真っ白なキャンバスに絵を描きますが、そこに何を描くかイメージできていなければ筆をおけないですよね。デザインも、ビジュアルやプロダクトを通して、どのように問題を解決するか、頭のなかでイメージできているのだと思うのです。そこには責任感も伴います。「楽しいから」「面白いから」だけでは自分が生きやすい未来にはならないでしょう。

(写真提供:FabCafe MTRL)

身勝手なほど愛される

――ドリタさんご自身は、どのように「この先を見る力」を育まれてきたのですか。

私は子供のころ厳しい家庭に育ったので「わがままを言ってはいけない」「こうしなくてはいけない」と自分に課する「良い子」でした。ただ一方で、心だけは自由にしていよう、と思っていました。たとえば、テストに「答えなさい」と書いてあったら、内心では「答えなくてもいいんじゃない?」と思っている(笑)。

――自由な心を意識されてきたのですね。

だから、いまでも「身勝手なほど愛されるんだ!」と人から言っていただいた言葉なのですが、自分を奮い立たせています。展覧会の準備でみんながバタバタしているときも「照明をこちらに向けてください」「ここにあるものを動かしてください」と、遠慮せずにいうようにしていて。社会では同調圧力が強い場面も多々ありますが、プロジェクトが進むなかで状況がもっと良くなるなら見逃したくありません。そんなときも「身勝手なほど愛される」と言い聞かせて、「ちょっといいですか?」と流れを止めることもあります。

――いま、ウェブディレクターのお仕事と、アーティスト活動を両立されていますが、今後のバランスはどのように考えていらっしゃいますか。

やはり仕事しながら自分の作品をつくるのは大変ですよね。でも、いまの会社は寛容で、海外の展示や制作のための休暇もとることができます。周りを見渡しても、アーティストが働いている企業も結構あり、副業ができたり休みがとれたりと、柔軟な働き方が増えているのではないでしょうか。私は何もないと家にこもってしまう性格ですので、仕事をしていたほうがバランスがとれます。仕事もものづくりも両方したい。欲張りなんです。でも、身勝手で、欲張りでいいんだと。そう思います。

Text:佐藤恵美

Photo:中川周

滝戸ドリタ Dorita Takido

生物の異なる機能や感覚を組み合わせて新たな体験を生み出すことを基本姿勢としている。テクノロジーとデザインを並走させながら、作品を仕上げている。

主な受賞に

「PRIX ARS ELECTRONICA & STARTS Prize 2017」DIGITAL MUSICS & SOUND ART部門 Honorary Mentions(2017年)、

「第18回文化庁メディア芸術祭」エンターテインメント部門新人賞(2014年)など。

2019年、「SOFT ROBOTICS Collective 生命と機械の学校」を主宰。