生粋の旅人

学芸大学

石川直樹 東京の記憶を旅する

No.018

17歳でのインド一人旅を皮切りに、世界各地の極地や高峰、海原へと飽くなき好奇心で分け入り、その記録を写真と文章で紡ぐ石川直樹さん。東京は石川さんが生まれ育った街であり、現在も旅の発着点の街です。

東京の記憶を旅するシリーズで今回訪れるのは学芸大学。

目黒区の中心部に位置し、東口・西口を含む6つの商店街に囲まれた学芸大学駅は交通の便もよく人気の住宅地です。石川さんは実家のある学芸大学から幾度となく、旅人としての経験値を積んでいきました。

Photo & text:石川直樹[いしかわ・なおき]

実家が学芸大学に移ったのは中高生時代、15、16歳の頃です。実家の近くには学生時代のアパートもあります。親元から離れようと、大学生の頃に一人暮らしを始めたものの、登山道具や旅の道具が一人暮らしの家には入らず、実家に置いていたので、すぐに旅に出られるよう、わりと実家から近いアパートに住んでいました。

実家は学芸大学駅と駒沢大学駅と都立大学駅という、大学名が付く3つの駅の均等距離にあるんですよ。実際に大学があるのは駒沢のみで、学芸大学も都立大学も駅名に残っているものの、大学自体はそこにないんですけどね。駒沢大学駅もよく使いますし、都立大学駅もたまに使っています。最近になって学芸大学駅が使いやすいなあ、と思い始めたポイントは、LUUPという電動キックボードと電動自転車をシェアするサービスのポートがたくさんできたからです。

ぼくは枕が変わったら眠れない、みたいな人の対極で、そういうことに関してはスーパー鈍感というか、雨風がしのげて横になれるなら、どこでもホームのような感覚になるんです。植村直己さんや星野道夫さんも、実家や故郷の話はほとんど出していません。書く理由がなかっただけかもしれませんが、ぼくと同じで、そこまでこだわりがないのだろうと思います。

場末感が漂う店に惹かれる

学芸大学の商店街はときどきお店が入れ替わって、いつも活気があるので楽しいですね。各地にシャッター商店街がありますが、学芸大学の商店街はとても賑わっていて、よいです。ぼくは(喫茶室)ルノアールやファミレスのチェーン店のほうが落ち着くタイプで、感度が高い人が来るようなかっこいいコーヒー屋さんはそんなに得意じゃない。いろいろなお客さんの中に混じって空気みたいになりながら、メール仕事や書き物に集中できるんです。

今は潰れてしまいましたが、学芸大学駅前の「dan STATION」という喫茶店にもよく通っていました。中に入るとなぜか薄暗い駅のホームのようになっていて、プラスチックのボードに手書きのマジックでコーヒーやバナナジュースなどのメニューが書いてある、いわゆる街のコーヒー屋でした。場末感が漂っているところがよかった。「味味」という中華料理屋や、目黒の有名店で修行したというとんかつ屋「かつよし」も昔はよく行きました。

学芸大学の界隈で通っていた場所としては、ほかに碑文谷公園(ひもんやこうえん)を散歩したり、目黒郵便局に郵便などを出しに行ったりしました。写真を始めた頃は、すこし歩いて武蔵小山の方にある中古カメラショップの「三宝カメラ」(現在は移転)を見に行ったりしていました。

最近は駒沢公園を走ることもあります。数年前に野沢交差点の近くにある空手道場の1階に低酸素状態でトレーニングができるジムができて、時々利用しています。標高3000m程度の酸素濃度に設定した室内でトレーニングができる施設です。ここでタバタ式と呼ばれるトレーニングをしてからヒマラヤに行くと、高所に順応するスピードが格段に速くなるんですよ。

コロナ禍の実験

コロナ禍の2年間は、渋谷でドブネズミを追いかけながら撮影していましたが、近所や家の周り、家の中なんかも撮っていました。渋谷と違って、家の近辺はあまり面白い写真にならず発表していないですけれど。それでも家の屋上で落雷が偶然撮れたりして、今まで撮ったことのない写真が撮れたこともあります。あの頃に、写真集『東京 ぼくの生まれた街』(エランド・プレス、2020年)も作りました。渋谷のネズミを追いかけた写真は『STREETS ARE MINE』(大和書房、2022年)にまとまっています。

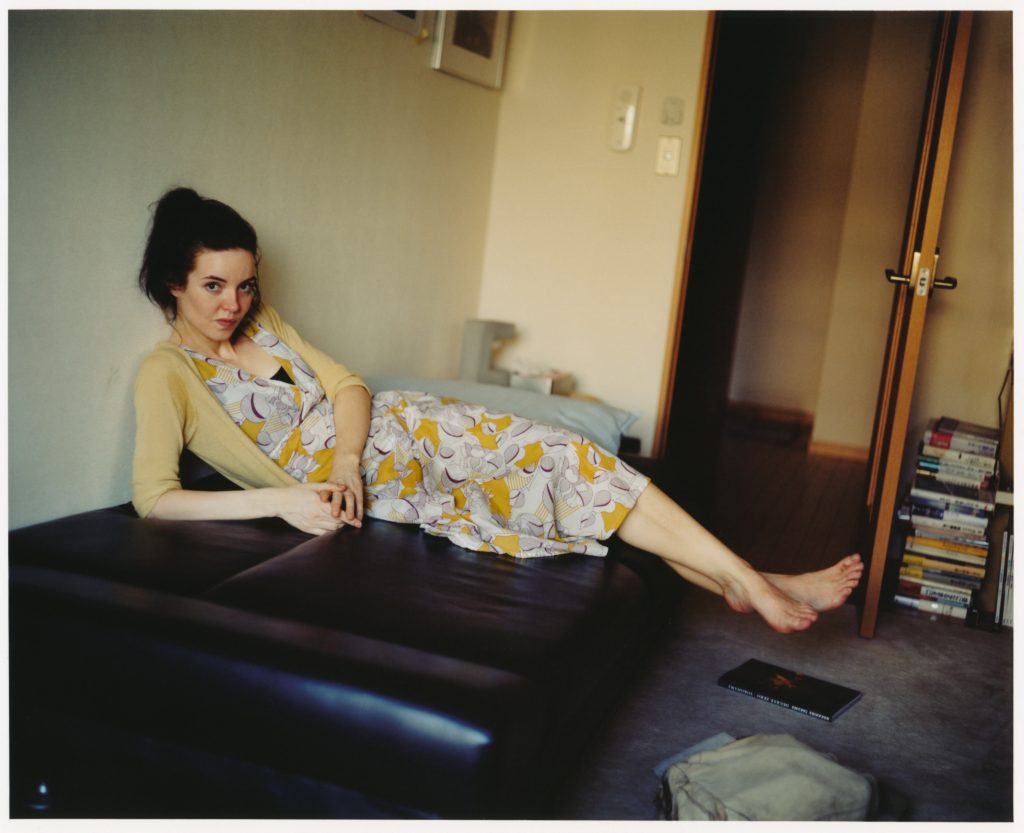

他には、自分の部屋でカメラ・オブスキュラの実験をして遊んでいました。部屋を真っ黒にして、窓に1cmぐらい光の入る穴を一つ開ける。そうすると部屋がカメラそのものになって、飛び込んでくる光によって外の風景が家の内部に映るんですよ。それをさらに撮影したり、いろいろな実験もしましたね。コロナ禍じゃなかったらやっていなかったので、あの2年間は無駄じゃなかったな、と。

犬とスケートボード

30代後半の頃、両親が黒と白のボーダー・コリーを飼っていました。レオという名前で、17、18年は生きたと思います。大型犬なので存在感があって、亡くなった後、親はいわゆる“ペットロス”になってしまいました。仕事から帰ってきた後、なんとなく駒沢公園のドッグランまで犬と一緒に走っていったり、時々スケートボードに乗って犬ぞりのように近所を走ったりもしていました。レオちゃんに関しては、今も思い出すとちょっと寂しい気持ちになります。

スケボーは好きで5個ぐらい持っています。ハワイ大学に語学留学していた時期にロングスケートボードを買ったのがきっかけで、小さいものから大きいものまでいろいろ所持しています。ハワイ大学では、寮から大学までスケボーで通う人もいて、真似したんです。ぼくも近所への移動手段として使っていました。一度スケボーで転んで手首を骨折したことがあって、それ以来、頻繁には乗っていません。でも今も時々遊んでいます。スケートボードも山登りも独学でやっていたので、そういう性分なのかもしれません。

石川直樹(いしかわ・なおき)

1977年東京都生まれ。東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。人類学、民俗学などの領域に関心を持ち、辺境から都市まであらゆる場所を旅しながら、作品を発表し続けている。2008年『NEW DIMENSION』(赤々舎)、『POLAR』(リトルモア)により日本写真協会賞新人賞、講談社出版文化賞。2011年『CORONA』(青土社)により土門拳賞。2020年『EVEREST』(CCCメディアハウス)、『まれびと』(小学館)により日本写真協会賞作家賞を受賞した。著書に、開高健ノンフィクション賞を受賞した『最後の冒険家』(集英社)ほか多数。最新刊に『Kangchenjunga』(2022年、POST-FAKE)、『Manaslu 2022 edition』(2022年、SLANT)など。作品は、東京都現代美術館、東京都写真美術館、横浜美術館、沖縄県立美術館等に収蔵されている。