「アングラ演劇」は1960年代という時代と切っても切れない関係から出発した。

戦後の復興から高度経済成長を迎えた1960年代は、日本社会自体もまだ十分若かった。新しい時代を築く革新的な傾向が顕著で、当時の若者は生活の安定より冒険的なチャレンジ精神に価値を置いた。新しい知を求めて難解な書物を読み、尖がった芸術を支持するのも当然だった。若者は大人のつくった体制に反発し、既成のものを破壊した。そうした若者=観客に支えられて、「アングラ演劇」は成立したのだ。

では何故若者は、そのような行動を起こしたのか。学生運動の激化はその端的な表れだった。戦争を遂行してきた「親」の世代は戦争責任をあいまいにしたまま戦後社会に復帰した。過去を振り返らず、前進あるのみとする行動力が結果として経済復興を引き寄せた。その前提にあったのは「アジア」の軽視であり、米国に依存する保守主義だった。戦後体制もまた親世代の生み出したものであり、思想の空洞化は相変わらず克服できなかった。若者が反発するのは必然であり、国家を根本から立て直すには、政治の奥深くにある制度や文化から解体しなければならないと考えたのである。

風俗的な用語として使われることの多かった「アングラ」というターミノロジー(術語)は、実はこうした時代の想像力と深く結びついた思想だったのである。

「アングラ」を別の面からもみてみよう。

「アングラ」という文化は東京という大都市の特異な現象だった。当時、関西には「アングラはなかった」と維新派の松本雄吉は言っている。前衛的な芸術運動としては、「具体派」などが抬頭していたが、「アングラ」という思想とは少しずれていた。あくまでモダニズムの先端志向だったからである。

1960年代の東京と結びついていた「アングラ演劇」は、もう少し大きな展開軸を持っていた。演劇の方法論、あるいは演劇の思想として、近代演劇を超える現代演劇という射程を見据えていたからである。例えば、唐十郎のドラマトゥルギーや別役実の劇的文体、早稲田小劇場の演技スタイルや天井桟敷の実験演劇は、「東京」という限定枠にとどまらなかった。つまり世代、地域を超えて、「アングラ」の精神は伝播していったのである。

だが地方がアングラに直接触れるようになったのは、もう少し先のことだった。1967年、新宿・花園神社に状況劇場の紅テントが出現したことは噂には聞こえたものの、その実態は地方には広まっていなかった。今ほど情報が行き交う時代ではなかったから、それも致し方ない。

そこでアングラの集団は東京だけで上演するのではなく、積極的に全国展開を考えた。1969年、状況劇場はトラック一台にテントと道具一式を詰め込み、劇団員たちがその隙間にもぐりこんで、破天荒な「日本列島南下興行」の旅が始まった。

[アングラとは何か③]アングラは東京発の若者文化だった

西堂行人のトーキョー・シアター・ナビ

No.003

1960~70年代、既存の演劇のあり方に反し、前衛的で実験的な表現に過激に挑戦した「アングラ演劇」。東京での文化現象だった「アングラ」が全国的に拡大していくには、あるものの存在が重要な役割を果たしました――。「アングラ」が成立した背景と、その広がりをさらに掘り下げます。

アングラ演劇のキーワードが「肉体」だったのは、それが具体的な上演の貌を指し示すものであったからだ。観客の前に肉体が登場することで、演劇の具体的な形が認識された。アングラの演劇理論は、上演を目の当たりにすることで初めて実体化したのである。こうして「六角形の子宮を象った紅テントに立つ肉体」がシンボリックな存在として地方の観客の前に立ち現われたのだ。

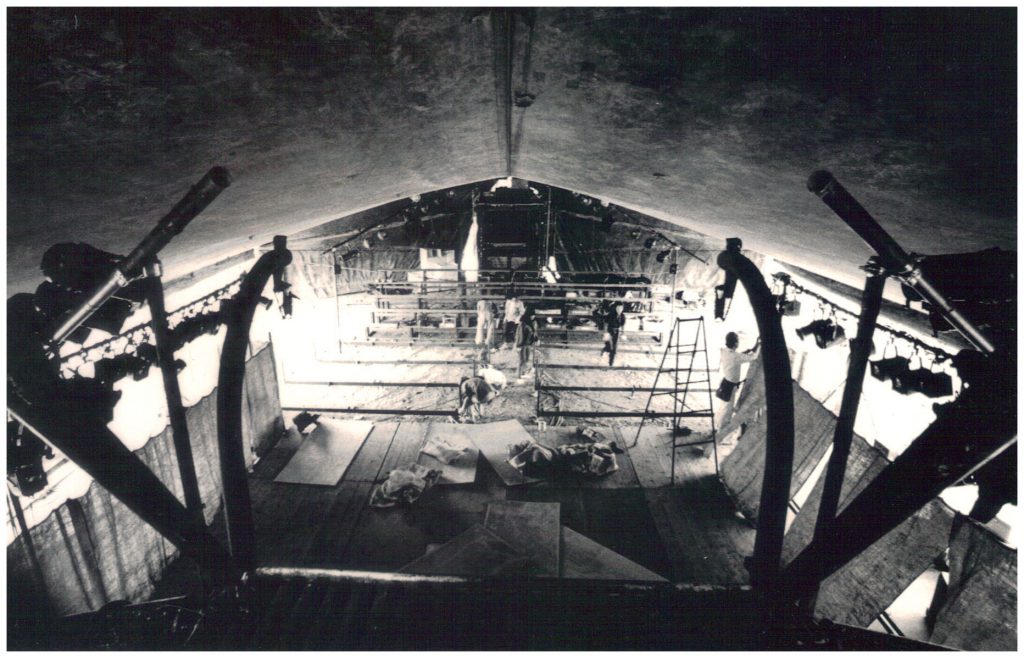

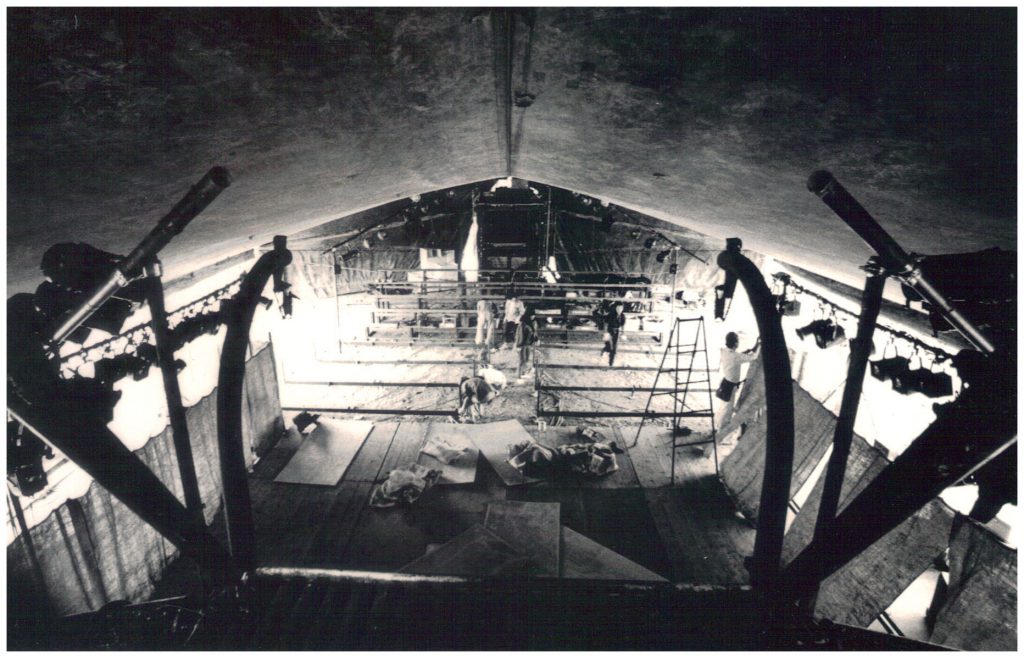

翌1970年、演劇センター68/70(通称「黒テント」)はテントによる大掛かりな移動公演で開始した。これに続く小劇場第二世代も赤黒にならってテントでの公演に着手し、「アングラ演劇」は都市の文化現象から一挙に日本全体に拡大していったのである。

(提供:劇団⿊テント)

〈続〉

西堂行人(にしどう・こうじん)

演劇評論家。明治学院大学文学部芸術学科教授。1954年東京生まれ。78年より劇評活動を開始し、アングラ・小劇場演劇をメインテーマとする。主な著書に『演劇思想の冒険』『韓国演劇への旅』『[証言]日本のアングラ』『唐十郎 特別講義―演劇・芸術・文学クロストーク』(編)など多数。最新刊は『蜷川幸雄×松本雄吉 二人の演出家の死と現代演劇』。